武生菊人形。千秋楽の前日となる平日(2005-11-02)。くたびれた会場でのお昼の写真撮影会の様子。

追っかけの女性達が少しいるぐらいで普通の観光客は全然いない感じ(追っかけの人達のカメラが大きいのに感心した)。続くサイン会も淋しい感じで終了(私も写真付きのサインは貰ったヨ)。

11月2日(火)の

サイン会 桂稀さん、折原さん、珂逢さん

撮影会 蒼音さん、春咲さん、平松さん

でした。

人が少ない菊人形の会場で、モノレールに乗ったりして2時半からの公演を待つこと1時間半。

開演5分前。目を疑うとはこのことです。ま、さ、か、ほぼ満席になっているとは!全く予想できませんでした。菊人形に来ているお客さんがほとんど集まったとしか思えない人の入り。びっくり。

期待が高まるなか幕が上がります。

最初から最後まで華やか。素晴らしい。歌と踊りのミュージカルはやはりいいね。楽しい。

特に、「プロローグ」から「秋の空にジャンプ!」までの日舞は、めくるめく体験だった。あぁこんなに楽しい日本の演舞があったのか、と今これを書きながら思う。

毎年、菊人形で公演してきただけあって、「越前民謠やんしき踊り」というのが取り入れられていました。私はこんな民謠は知りませんでしたよ。そして、インターミッションで、私のお気に入りの大野市から来られた方は?と舞台から問われたのには、もう参りました。地元の人以上に福井を知っているんだなぁ、と思うよ。桐生麻耶さんと陵ちはやさんのトークは見習いたい要素が一杯。

プログラムの内容の詳しい感想は、レビューを掲載しているサイトが幾つもあるので、そちらで。どれも歌劇を愛しているのが伝わってきます。

わざわざ武生までお越しいただいた歌劇団の皆様方とお客様に感謝。

そして…

帰りにGecko Cafeに寄って、舞台が素晴らしかったよと話すと、オーナーさんは学校の団体で観ていたんだって(今はどうなんだろう?)。うわぁ、武生の生徒諸君は恵まれていたんだなあ、と思ったよ。

菊人形が1000円だけど、この舞台が+600円で観る事できるというのは異常だよ。

来年ももちろん観るぞと誓うのでした。

NewOSK日本歌劇団

いつものことだけど、マイクロソフトのOutlook2002の予定表。そろそろ2006年の祝日をインポートしようと思って、マイクロソフトのウェッブサイトを探したけど見つからない。まだ無いみたい。一体いつ手に入るのか。こういう点が不便極まりない。

対してOS XのカレンダーiCalは、日本の祝日をインストールすれば後は更新をクリックするだけ。

早く、Mozilla Calendarが実用段階になってほしいところ。

追記(2006-01-02):Outlook Tips | Outlook 2002 で 2006 年以降の祝日を表示する

を読むと、Outlook2002に、マイクロソフトはもう祝日のファイルを提供しないと言っている。Outlookよりもっとましなカレンダー兼住所録のアプリを使いたいヨ。

カレンダー用の日本の祝日icsファイルを探したが、よさそうなのが見つからないので、結局、2006年の紙のカレンダーを見て、手作業!で入力したよ。なんたること。

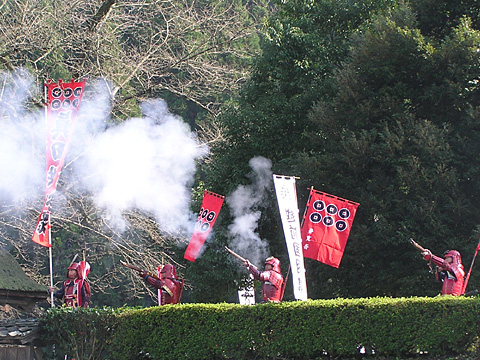

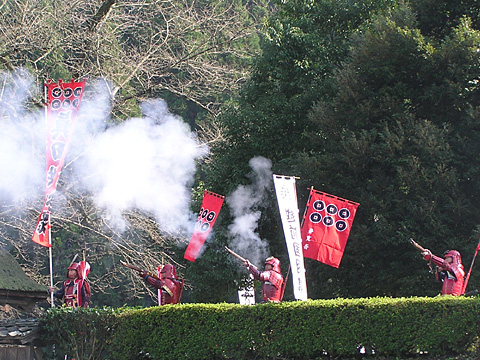

担当者ではなくとも、お客さんの少なさに泣きそうな気分になった今日の朝倉遺跡でのイベントの数々。明らかに関係者の数の方が一般客より多い。来賓の挨拶はもう少し短くしてよと思うが、出し物や企画は充分良いし楽しめるのに。晴れて天気もいい日曜の今日、ここまで観客が少なかったということは、雨が降っていた昨日はホント悲惨な状況だったんじゃないかと思う。

戦国時代行列

火縄銃の轟音から始まった。すごい音だね。実際の戦争はもっとすごかったんだろうな。こうしたものはやはり体験してみないとわからないものだね。

手作り甲冑装着体験

戦国時代をそれなりに趣味としている私は、やはりこれはやっておかなくちゃ駄目でしょう。ということで、兜から草履まで一式を着せてもらいました。ダンボールで出来ているとのことだけど、それなりに重い。当時は、皮や金属でできていたということでもっと重かった。こうしたものを着て走り回るんだから体力いるよな。

唐門前で写真を撮ってもらうサービスもあり至れり尽くせり。

茶会

お茶と名のつくものには行っておかなくちゃいけない私。抹茶とお菓子を戴いた。

朝倉象棋対局・まつり

唐門前広場から少し離れた所で行われているので覗いて来たけど、3人の棋士がサインをしていたよ。

中国に文化の源があることを感じさせる伝統的な書がずらずらと並んでいるなかで、字が抽象画となっている書がある。これは実に楽しい。すでに字ではないね。画だよね。

墨一色の世界の中で、これはやはりフェニックスプラザのような美術館ですらないホールのようなところで鑑賞するものではないな、と思ったな。茶の湯や、カフェや、レストランや、香などの場に置いて空間を決定づけるのがやはり良いね。

2005-10-28

能(宝生流)「半蔀」佐野 由於 ほか

狂言(和泉流)「成上り」小笠原 匡 ほか

能(観世流)「山姥」武田 欣司 ほか

Gecko Cafeのオーナーさんが観たがっていたけどお店があるので行けないと言っていた舞台を観てきました。今度あったら羨ましがらせるつもり。

ネットに掲載されているシャトルバスの運行表は不備だね。行ったらすでに行きは終わってる。けれど、私と同じように後から来た人もいて臨時にバスが出る事に。ちらしには時間がより細かく書いてあるのに、ネットにはそこまで掲載されていないんだから。

バスに揺られてすでに眠くなりつつ会場に到着。

半蔀

幽玄である。シテが幻想そのもの。能面と装束と舞とが見事に調和していた。能とはこういうものであったんだ、とはっきりと理解できた。能の凄みを何度目かの鑑賞にしてようやく知ったわけだ。

舞台の背景となっている唐門、その側の木、更に山の木々と、素晴らしい雰囲気に心うたれる。

成上り

狂言は今の日本語に近い言葉なので可笑しさが解る。人の動きが極端に形式化されている。

山姥

「やまんば」という言葉ぐらいしかわからない。

建物の中で観るなら心地よく眠れたと思うのだけど、ますます寒くなってくる。入場のさい渡された記念品の毛布にくるまって耐えた1時間。

養老孟司(医学博士)×中西夏之(美術家)

(2005-10-27)

席は8割がた埋まっていた。

養老さんの最初の話にとりわけ興味をひいた。氏の著作に出てくる話であるとは思うのだが、(私は読んだ事が無いため)なるほどこういう見方・考え方もできるのだな、と思った。「視る」ということに対する考察が解剖学から色即是空まで多方面にわたる観点からなされている。

対して、中西さんの話は氏の絵の描き方と同様に極めて感覚的かつ抽象性に富みに富む。ついてゆけず理解から脱落する人も多いだろう。しかし、おそらく同じ感性の人にはおおいにうなづける話のはずだ。

中西さんのドローイングは徹底して感覚からできていた。論理性はまるで見当らないのだが、それをフラクタルとかの用語で論理づけることはできるかも、とか思ったな。

今回の対談、論理と感性という二極の二人による、大学の講義のような真面目な学究がなされた対談であった。笑いも1回程度しかなかったよ。

以下、二人の発言メモ(発言そのままでは無い)

養老氏

- 線は脳がつくる

- 線から描き始めるのは、頭の中の絵を描いている

- ヴェサリウス

- 絵を視るのが理屈

- 自分で描くとものすごく下手

- 何か造形する能力に欠けている

中西氏

- 音楽を聴く人を聴くことはできないが、物を視る人を視る事はできる

- 尾形光琳/紅梅白梅図

- 視る為の装置があって(理解できる・視る事ができる)

- 遠隔操作←→直接操作

- 現代の洞窟=列車の中

アイデア発掘セミナー (2005-10-20)

増田紀彦氏(株式会社タンク代表)

今日も自転車で往復。疲れた〜。

以下、増田氏の発言のメモ・概要。発言そのままでは無い。

アイデア

アイデアはちょっとした思いつきでいい。誰でも考えるかもしれない、というのでもいい。レベルが低いなと思うのでもいい。

けれど、たくさん考えましょう。10個、20個、30個、考えましょう。そうするとアイデアの比較検討ができるようになる。

新規事業

「誰に」「何を」「どう」の部分で、全部を新しくしなくても良い。全部を変えると大変。

すでに存在しているビジネスの一部を変更するアイデアを付けてゆく。

「何を」の改革

規制緩和で窮地に陥った創業60年の米屋は、「何を」の部分を改革した。

→福祉器具も売ることにした。「誰に」「どう」という部分は変えていない。スーパーに売っていなくて重い物である。一部改良で伸びる。

「誰に」の改革

護岸用に開発した石材調セラミックスがコスト高で販売不振に陥った壁材メーカーは、「誰に」の部分を改革した。

→お寺に売るようにした。本堂の建て直しに使う。自治体には高くても、お寺にとっては御影石など高価な石を使わずにすんで安価になる。

「どう」の改革

業界の低価格化競争が激化し、利益を圧迫された印刷会社は、「どう」の部分を改革した

→顧客に中小工務店がいたので、住宅フェアをその印刷会社が主催するようにした。住宅フェアは、小さな工務店は喜ぶし、印刷物も必要ということで印刷会社にとってもメリット。

自社の「何?誰?どう?」を検証しよう

- 現在

- 何を?

- 誰に?

- どう?

- 提供する事業を行っている

- 今後

- 何を?

- 誰に?

- どう?

- 提供する事業を目指す

[memo end]

感想

様々な業種の工夫や改革の事例の話が参考になる。

自社の「何?誰?どう?」を検証しよう、という分類と明確化の方法は、昨日の講演のバランス・スコアカードの方法よりは容易にできそうだし、すぐに取りかかれそうだ。よさげ。

ふくい元気企業フェア2005 講演(2005-10-19)

吉川武男氏(横浜国立大学大学院 教授)

自転車で往復24km・1時間27分(サイクルコンピュータ計測)かけて行ってきた。フェアで西川県知事に遭遇。大勢の関係者に取り囲まれて視察していた。

以下、吉川氏の発言のメモ・概要。発言そのままでは無い。

バランスコアカードとは

アメリカの企業は、財務の視点に偏っていた(いる)。

それを、バランススコアカードによって、

- 財務の視点

- 顧客の視点

- 業務プロセスの視点

- 人材と変革の視点

と、4つ(あるいは、環境の視点を加えて5つ)の視点でバランスよく全体を見通しかつ企業変革を行う。

指標は少なくする

業績評価指標は、ある会社は1200もあった。こんなには使わない。

ネクタイをたくさん持っていても使わないものもある。みなさんの洋服ダンスのように、いらないものに金をかけちゃダメ。

お客さんは誰?(アメリカの病院の事例)

- 患者

- この病院は良かったよ、と紹介してくれる人

- 病院を紹介してくれる町医者

- 実際にお金を払う人

(顧客の分類・明確化ということか?)

[memo end]

講演ぶりについて

さすがにしゃべり慣れた感じで、時折ジョークも交えつつ論を進めていった。バランススコアカードの実際の運用における技術的な解説は少なく概要に留まっていた。財務の視点のみならず、他の視点をバランスよく見通すことは、極端ではなく中道を心がけている(つもりの)私には実に納得のゆく話であった。

プレゼンテーションソフトを使いこなしきっていた。

最後の最後に、タイガース優勝ありがとう云々の表示が出て終了。

プレゼンテーションの文字や画像が多すぎて今回メモしきれなかったが、講演の内容の一部は、

マイクロソフト:バランス スコアカードが「戦略の実行」を確実化するメカニズムとは

にある。

フードフェスタ2005。福井中央公園

にぎわっていました。食べ物になると、人は集まりますね。

Just another WordPress site